Régulation thermocyclique

Idée de base

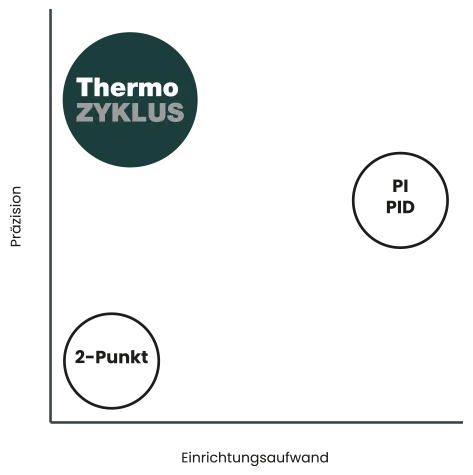

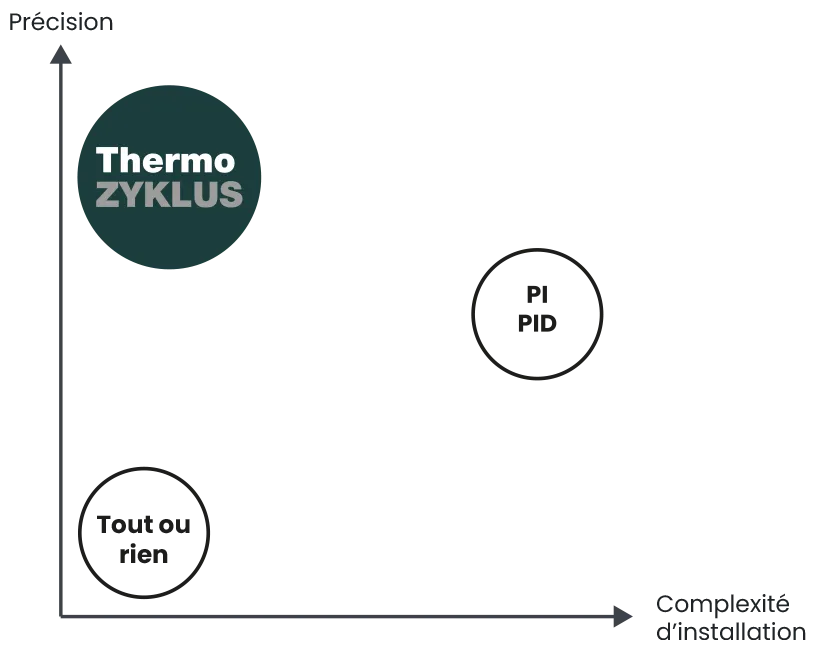

On peut régler la température d'une pièce à l'aide d'un thermostat (2 points) et ne tout simplement pas se soucier des oscillations de température qui en résultent. Le résultat est généralement désastreux.

On peut aussi réguler une pièce avec un régulateur PI ou PID, dans le but de faire disparaître les oscillations de température. Il faut alors déterminer 2 ou 3 paramètres spécifiques pour chaque pièce, ce qui demande beaucoup d'efforts et n'est donc quasiment jamais réalisable. Sans cet effort, le résultat n'est guère meilleur. De plus, les paramètres deviennent faux dès que quelque chose change dans la pièce ou son environnement. Et en cas de temps morts importants (c'est-à-dire pour les chauffages de surface), ces régulateurs ne fonctionnent pas du tout.

Mais on peut aussi considérer la pièce comme un oscillateur thermique et contrôler les oscillations de température à des valeurs très faibles. C'est l'approche de la régulation thermocyclique.

Si l'on applique périodiquement une certaine quantité de chaleur à une pièce, la température oscillera avec une certaine amplitude, une certaine fréquence et une certaine relation de phase. Ces trois valeurs varieront d'une pièce à l'autre. Elles contiennent donc la caractéristique thermique de cette pièce particulière. Avec une excitation appropriée, la pièce fournit donc elle-même les paramètres nécessaires à la régulation de la température. Si quelque chose change dans la pièce ou dans son environnement, ces valeurs changeront automatiquement.

Une mesure précise de l'oscillation de température fournit alors les conditions nécessaires pour contrôler l'amplitude de l'oscillation à une petite valeur imperceptible. Cette micro-oscillation fournit toutefois encore suffisamment d'informations pour réguler toute modification dans la pièce ou son environnement.

Régulation thermocyclique

Dans une toute autre approche, on peut considérer la pièce comme un oscillateur de chaleur et chercher à réduire les variations à des valeurs extrêmement basses pour pouvoir les contrôler plutôt que de les supprimer. C'est la base de la régulation thermocyclique. La régulation du chauffage devient algorithmique et l'IA s'adapte constamment à son environnement. La précision est nettement supérieure, comme le confort et les économies.

Température ambiante constante

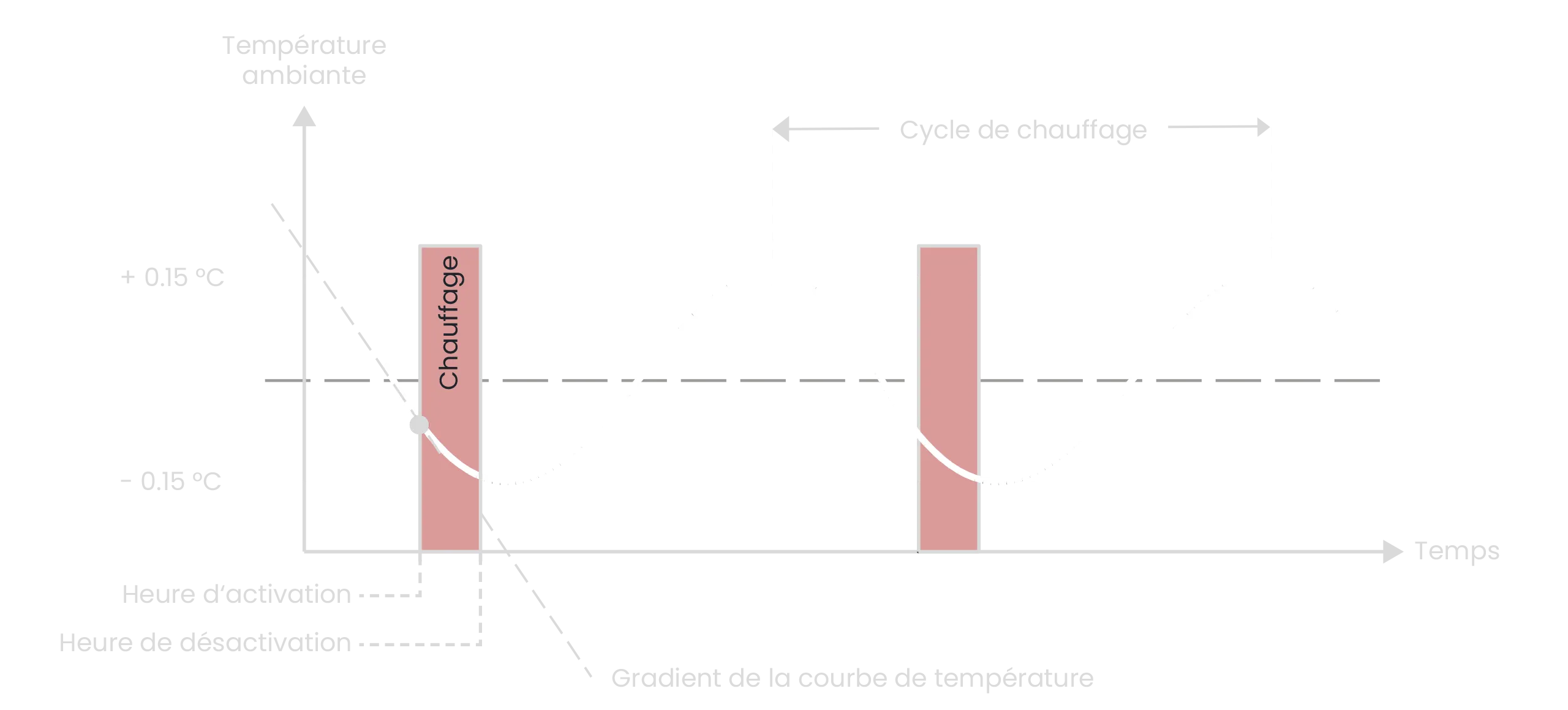

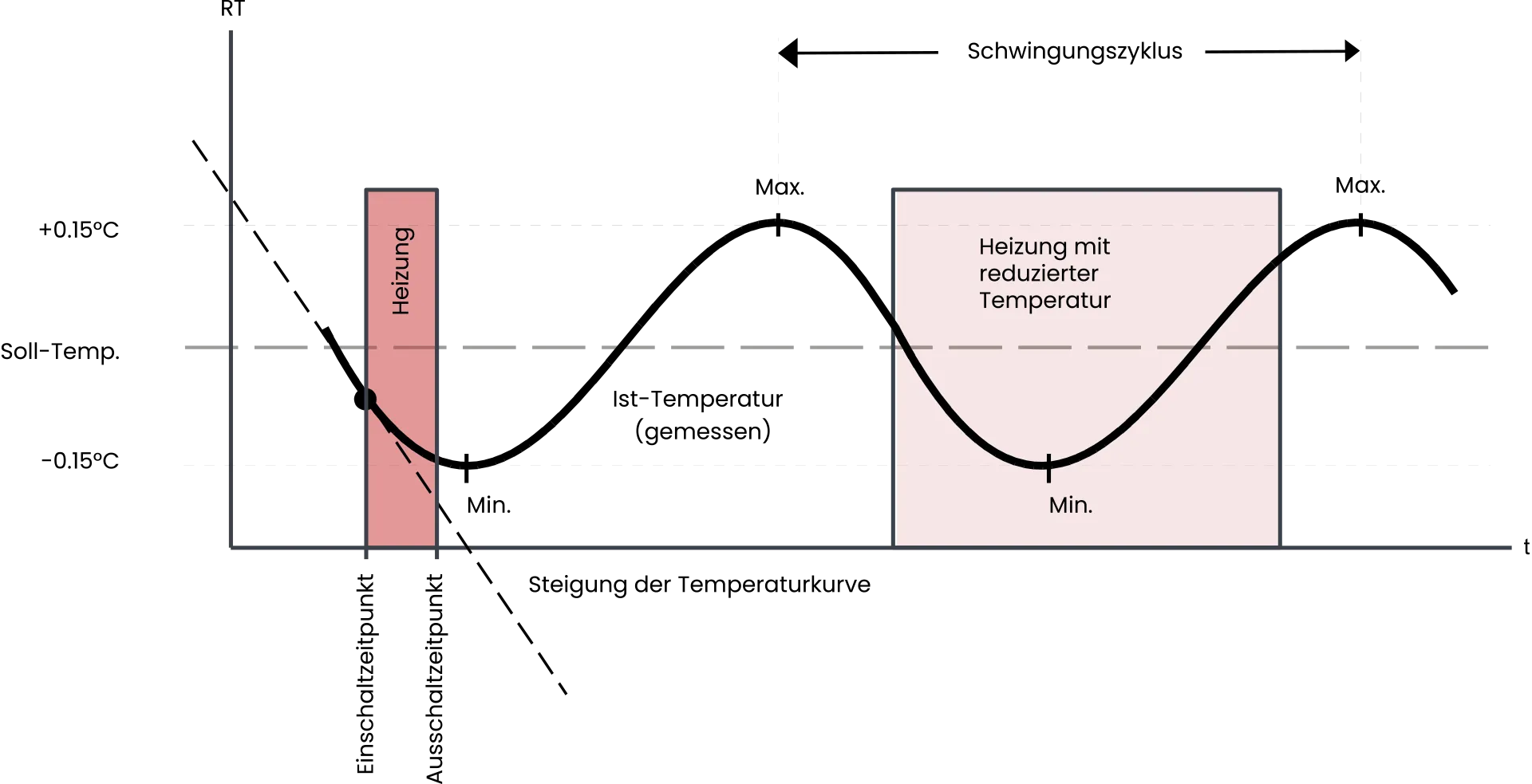

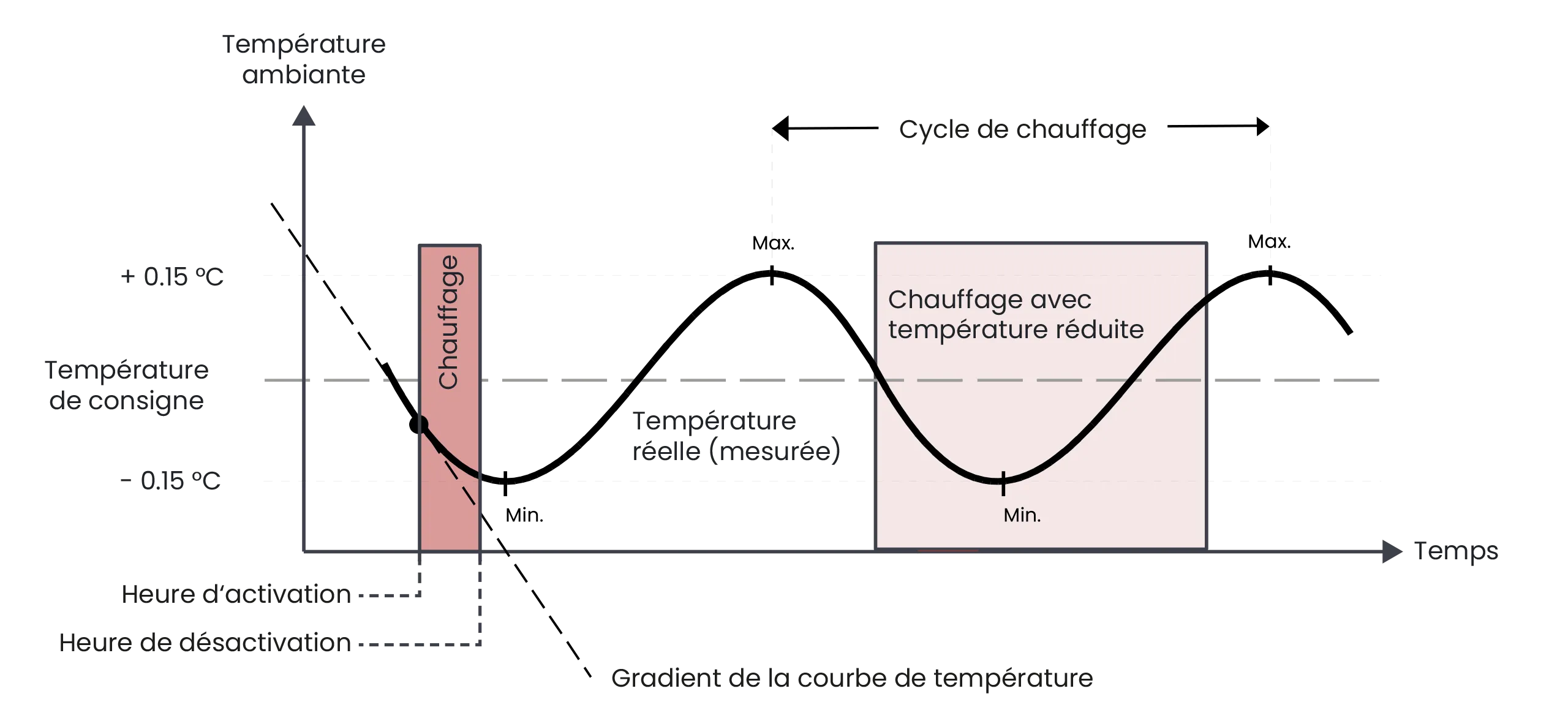

En allumant et en éteignant le chauffage, on obtient une très petite oscillation de température contrôlée autour d'une température de consigne.

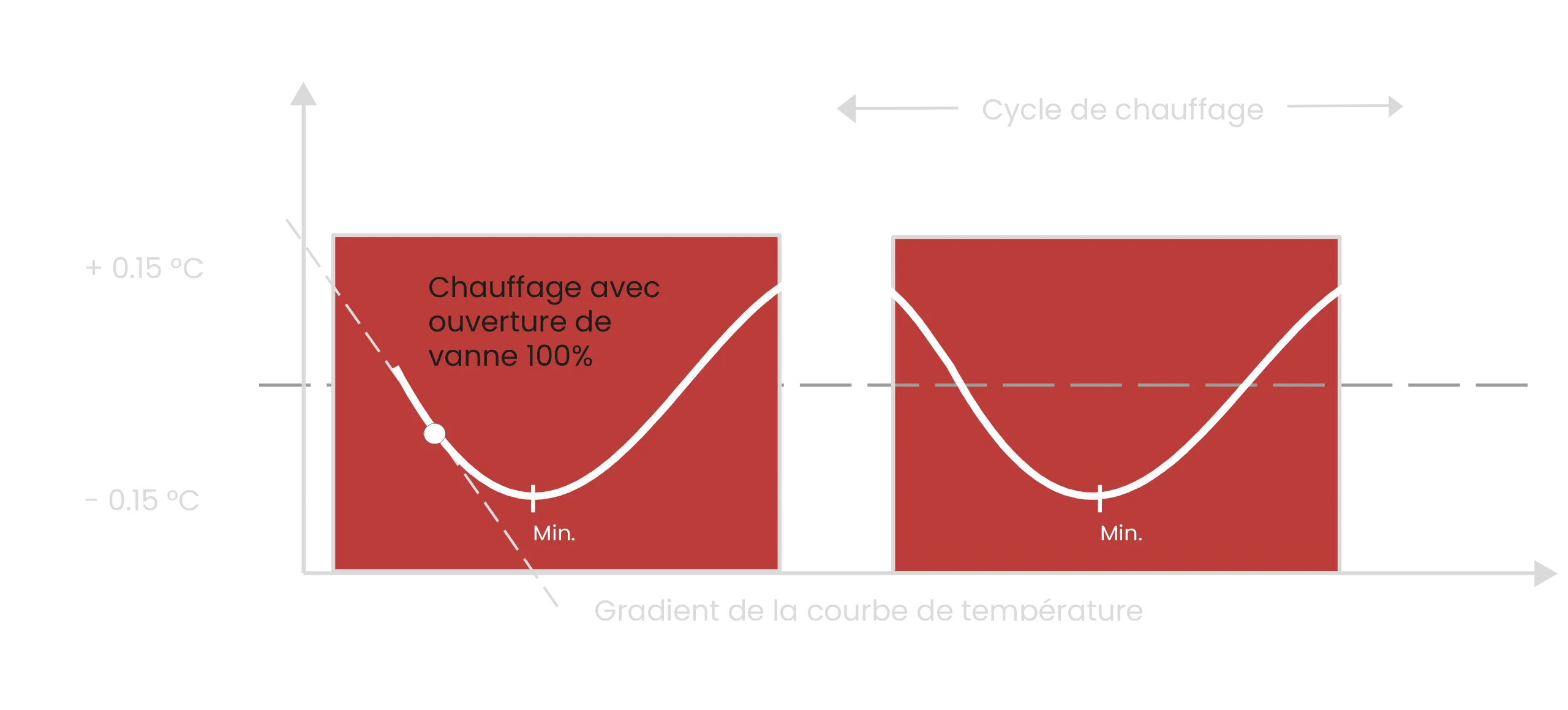

Le minimum et le maximum de cette oscillation dépendent des moments où le chauffage est activé et désactivé. Ces moments peuvent être déterminés à partir de la courbe de température. Les relations suivantes s'appliquent :

La température minimale de l'oscillation dépend de la température réelle mesurée et de la pente de la courbe de température au moment de la mise en marche.

Si l'on observe attentivement le graphique, on constate intuitivement que les relations mentionnées sont correctes. Si l'on allume par exemple le chauffage plus tard ou si la pente est plus raide, le minimum sera plus bas. Si l'on chauffe plus longtemps, le maximum se déplacera vers le haut. Si l'on donne une forme mathématique appropriée, on obtient un système d'équations avec quelques paramètres. La solution de ce système d'équations fournit les bons moments d'activation et de désactivation pour certains minima et maxima, par exemple pour +/- 0,15°C en dessous ou au-dessus de la température de consigne.

La régulation démarre avec des paramètres basés sur des valeurs empiriques générales. Si les minima ou maxima ne se situent pas comme prévu à +/- 0,15°C, les paramètres du système d'équations sont adaptés en conséquence. Cette correction n'est pas seulement effectuée au début, mais après chaque cycle d'oscillation, de sorte que la régulation s'ajuste en permanence, même si les conditions changent. C'est pourquoi la régulation 'thermocyclique' porte son nom.

(Brevet européen n° 0 935 181, United States Patent No. US 65 22 954)

Température ambiante constante

Le chauffage qui s'allume ou s'éteint génère une toute petite variation de température contrôlée et une température de consigne. Les valeurs minimum et maximum de cette oscillation dépendent des moments auxquels le chauffage est allumé ou éteint. Ces moments sont déterminés par la courbe de température. Les relations suivantes sont établies : la température minimum de l'oscillation dépend de la température réelle de la pièce et de la pente de la courbe de température au moment de l'allumage.

Cela donne un système mathématique avec certains paramètres. La solution du système est fournie par les moments où le chauffage est allumé ou éteint pour certains minimum et maximum, par exemple pour +/- 0,15°C autour de la température de consigne. La régulation démarre avec les paramètres qui sont des valeurs d'expérience. Si le minimum et le maximum ne sont pas comme attendus à + /- 0,15°C, les paramètres du système mathématique sont adaptés en conséquence grâce à l'IA. Cette correction n'est pas effectuée seulement au départ lors de l'installation, mais bien après chaque cycle de chauffe, ce qui permet à la régulation de s'adapter à tout changement dans la pièce en temps réel. C'est de là que la régulation " thermocyclique " tient son nom.

(Brevet européen n° 0 935 181, United States Patent No. US 6522 954)

Température de départ

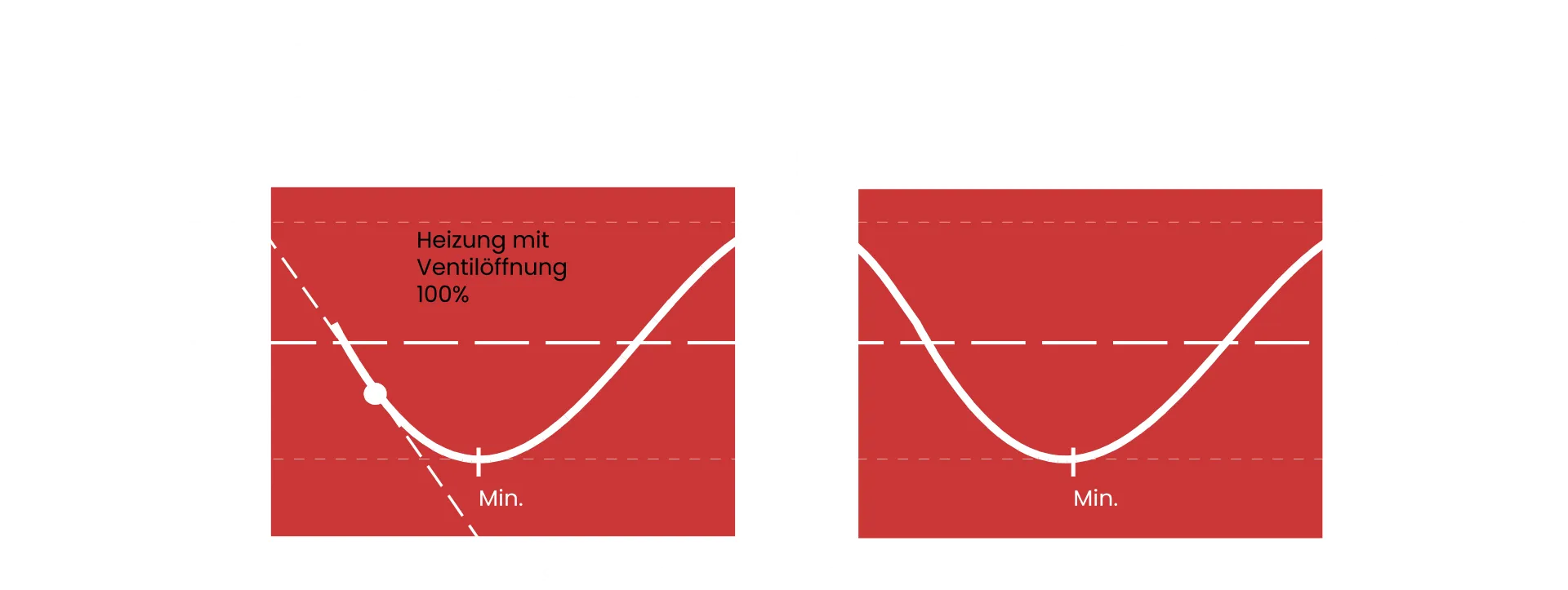

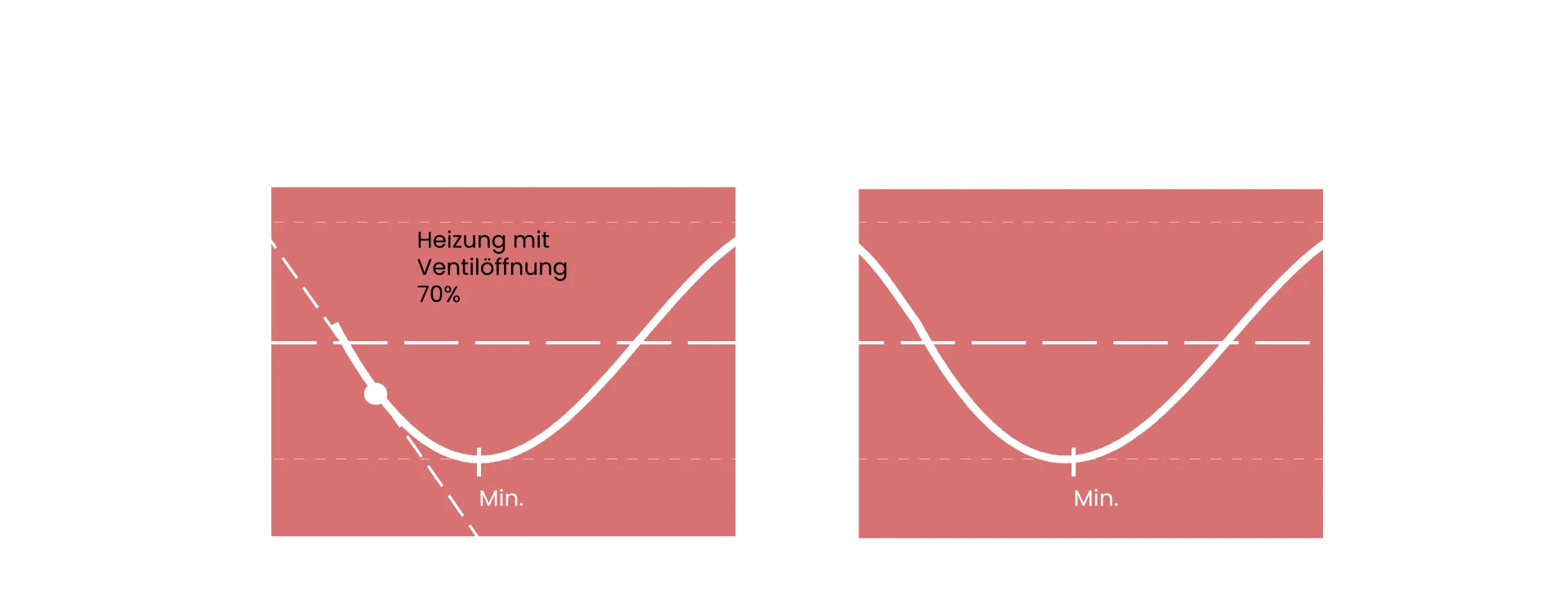

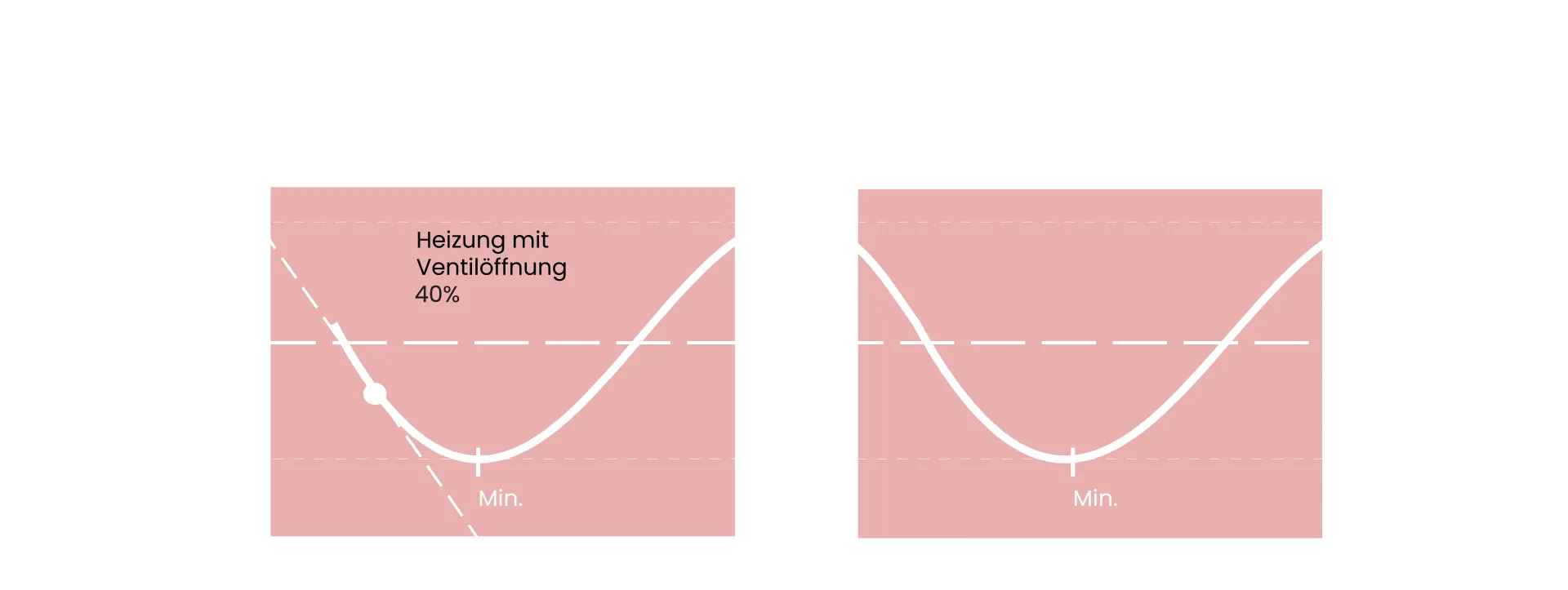

Comme on peut le voir sur le graphique précédent, le chauffage n'y est que très brièvement effectué, mais manifestement à une température suffisamment élevée pour que l'énergie nécessaire puisse également être fournie pendant cette courte période. Le rapport entre la durée de chauffage et la durée pendant laquelle on ne chauffe pas (pause de chauffage) est donc très faible.

Avec une température plus basse, la durée de chauffage serait prolongée d'autant. Le rapport entre la durée de chauffage et la pause de chauffage serait alors très important.

Le rapport entre la durée de chauffage et la pause de chauffage indique donc si la température de départ peut être abaissée ou augmentée.

(Brevet européen n° 0 935 181, United States Patent No. US 65,22,954)

Température de départ

Comme on peut le voir sur le graphique précédent, la période de chauffe est courte mais manifestement avec une température assez élevée pour que l'énergie nécessaire puisse être délivrée en un si court laps de temps. Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d'absence de chauffe est alors très petit.

Avec une température plus basse, la durée de chauffe s'allongerait en proportion. Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d'absence de chauffe deviendrait alors très grand.

Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d'absence de chauffe indique ainsi si on peut augmenter ou réduire la température de départ.

Sous formule mathématique, la valeur minimum de la température de départ peut être déterminée. Pour cela, la régulation va réduire la température autant que nécessaire jusqu'à ce qu'au moins une pièce atteigne un ratio avec lequel les oscillations ne décrochent pas. L'adaptation se fait après chaque cycle, la régulation est dynamique et s'adapte en permanence.

(Brevet européen No. 0 935 181, United States Patent No. US 65,22,954)

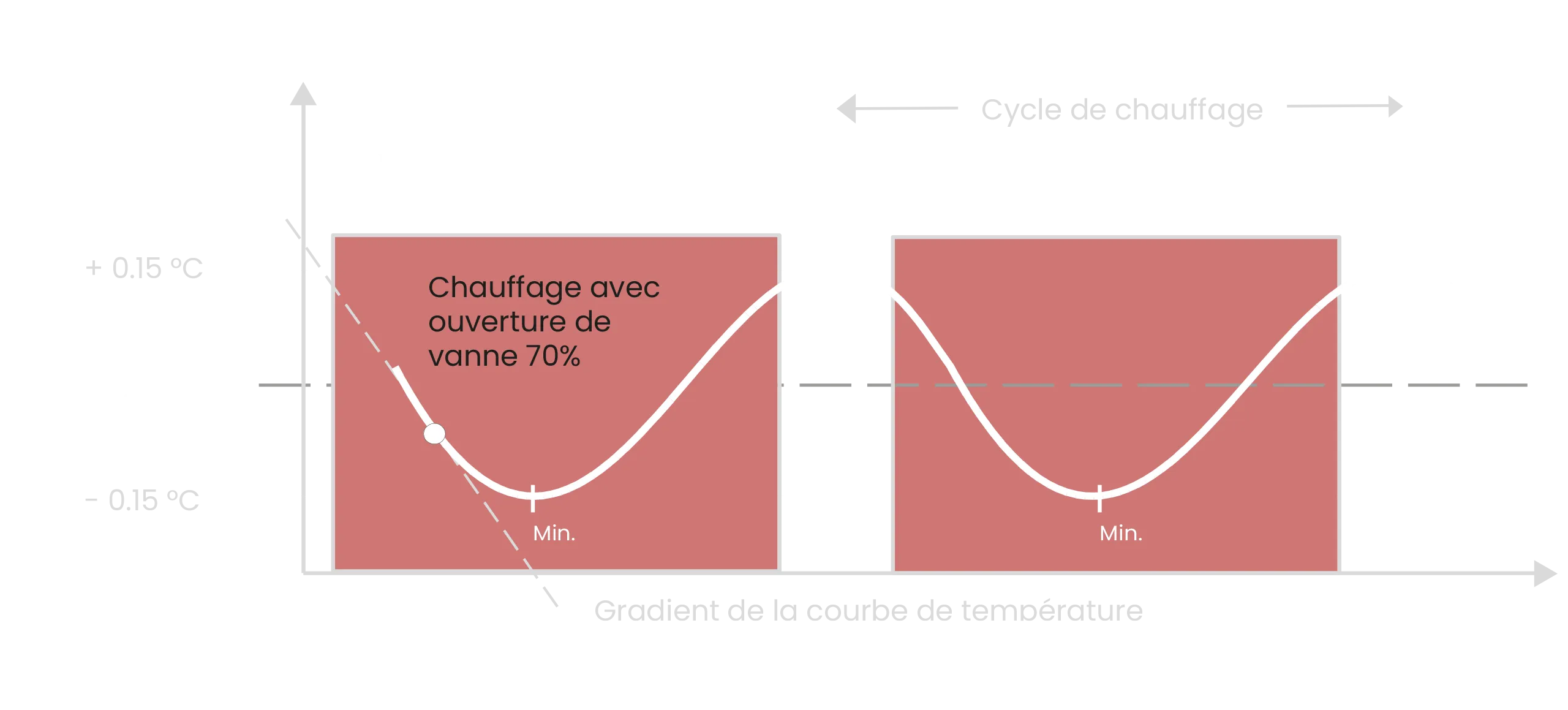

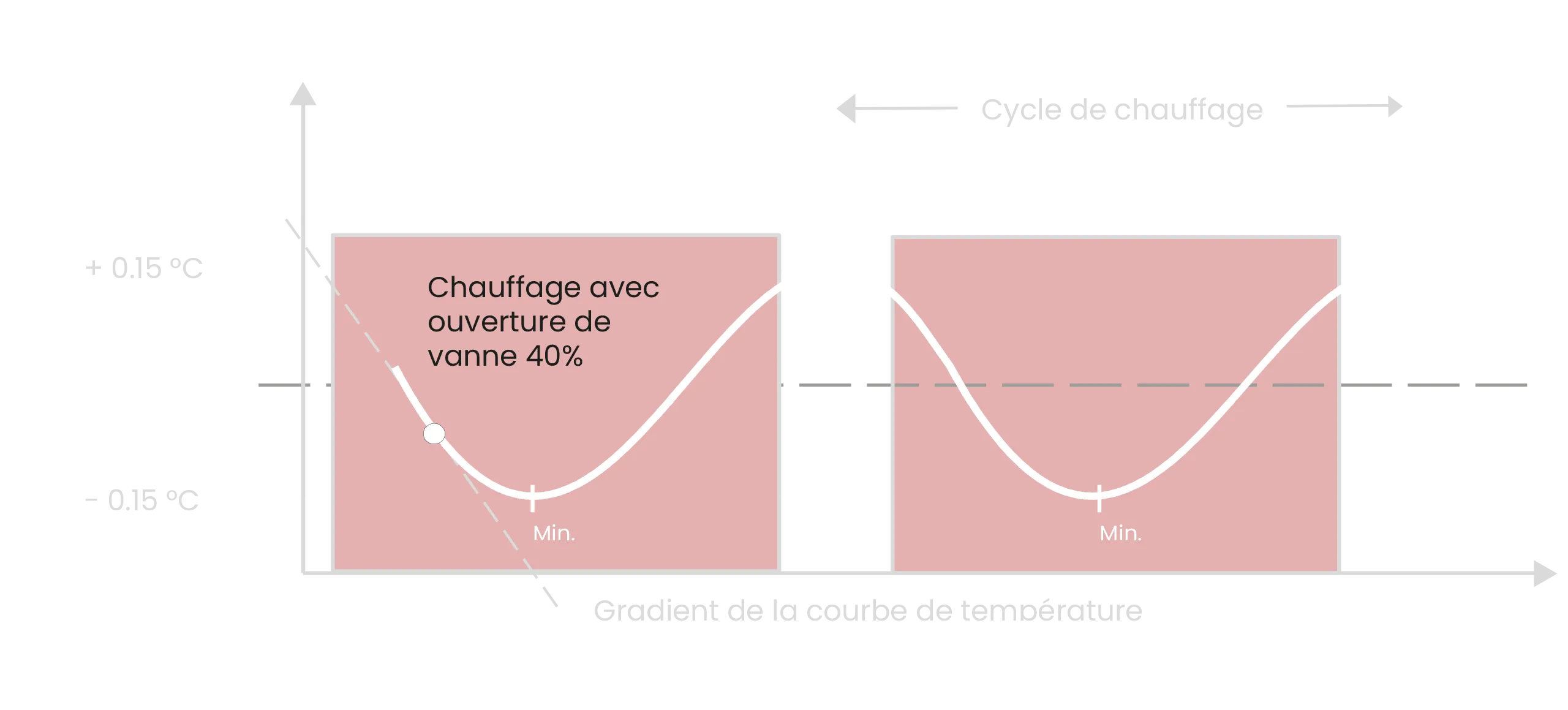

Equilibrage hydraulique

Le rapport entre la durée de chauffage et la pause de chauffage peut également être utilisé pour un équilibrage hydraulique automatique. Pour ce faire, la régulation limite d'abord l'ouverture des vannes dans chaque pièce jusqu'à ce que les oscillations ne soient pas encore interrompues.

La température de départ est ensuite adaptée de manière à ce que l'ouverture des vannes soit de 100 % dans au moins une pièce. Ces adaptations

ont également lieu après chaque cycle, de sorte que la régulation s'ajuste ici aussi en permanence.

(Brevet européen n° 2 354 682, United States Patent No. US 9,046,274)

Équilibrage hydraulique

Avec une régulation thermocyclique, la relation entre durée de chauffe et durée d'absence de chauffe est utilisée pour réaliser un équilibrage automatique de l'installation. Pour cela, le système limite d'abord l'ouverture de la vanne dans chaque pièce pour que les oscillations ne décrochent pas. Ensuite, la température de départ est ajustée de façon à avoir dans une pièce l'ouverture de vanne à 100%. Ces adaptations ont lieu aussi après chaque cycle de chauffe.

(Brevet européen n° 2 354 682, United States Patent No. US 9,046,274)