Thermozyklische Regelung

Grundgedanke

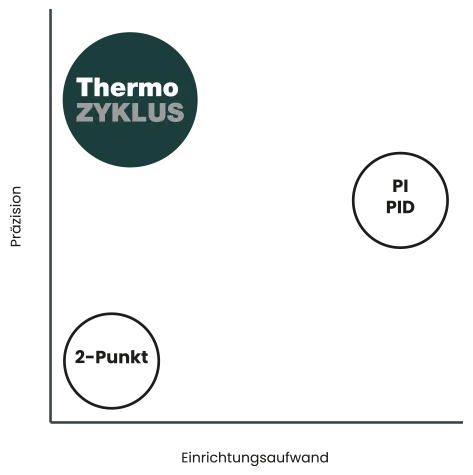

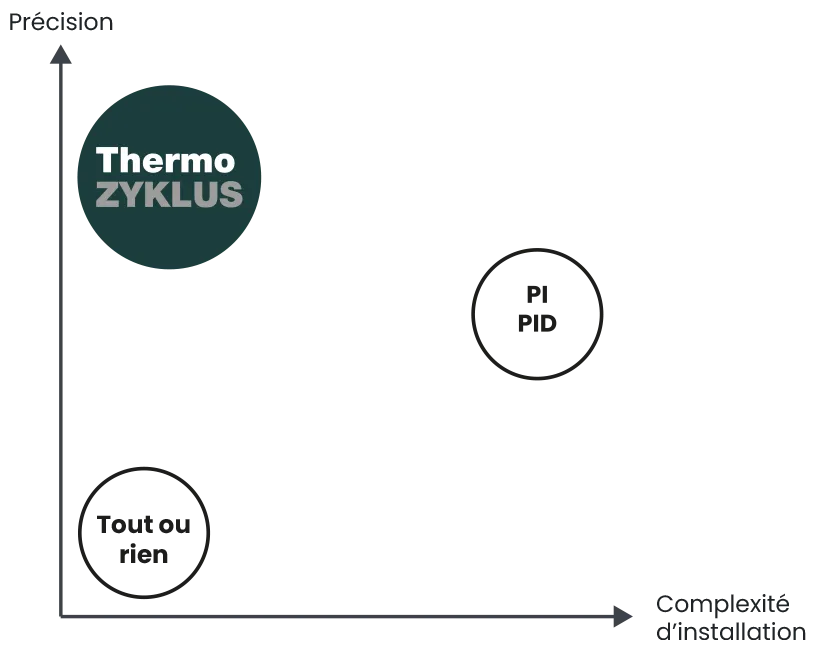

Man kann die Temperatur in einem Raum mit einem Thermostat (2‑Punkt) regeln, und sich um die entstehenden Temperaturschwingungen schlicht nicht kümmern. Das Ergebnis ist meistens verheerend.

Man kann einen Raum auch mit einem PI- oder PID-Regler regeln, mit dem Ziel, die Temperaturschwingungen zum Verschwinden zu bringen. Dann muss man für jeden Raum einzeln 2 oder 3 spezifische Parameter ermitteln, was großen Aufwand erfordert und deswegen so gut wie nie machbar ist. Ohne diesen Aufwand ist das Ergebnis nicht viel besser. Außerdem werden die Parameter falsch, sobald sich im Raum oder seiner Umgebung etwas ändert. Und bei großen Totzeiten (also bei Flächenheizungen) funktionieren diese Regler gar nicht.

Man kann den Raum aber auch als Wärme-Oszillator auffassen und die Temperaturschwingungen auf ganz kleine Werte herunter kontrollieren. Das ist der Ansatz der thermozyklischen Regelung.

Führt man einem Raum periodisch einen bestimmten Wärmebetrag zu, wird die Temperatur mit einer bestimmten Amplitude, Frequenz und Phasenlage schwingen. Diese 3 Werte werden sich von Raum zu Raum unterscheiden. In ihnen steckt also die Wärmecharakteristik dieses speziellen Raums. Mit einer geeigneten Anregung liefert der Raum also selbst die Parameter, die für eine Regelung der Temperatur nötig sind. Ändert sich etwas im Raum oder seiner Umgebung, werden sich automatisch auch diese Werte ändern.

Eine genaue Vermessung der Temperaturschwingung liefert dann die Voraussetzung dafür, die Amplitude der Schwingung auf einen nicht mehr spürbaren kleinen Wert herunter zu kontrollieren. Auch diese Mikro-Schwingung liefert aber noch genügend Information, um jede Änderung im Raum oder seiner Umgebung auszuregeln.

Régulation thermocyclique

Dans une tout autre approche, on peut considérer la pièce comme un oscillatoire de chaleur et chercher à réduire les variations à des valeurs extrêmement basses pour pouvoir les contrôler plutôt que de les supprimer. C’est la base de la régulation thermocyclique. La régulation du chauffage devient algorithmique et l’IA s’adapte constamment à son environnement. La précision est nettement supérieure, comme le confort et les économies.

Konstante Raumtemperatur

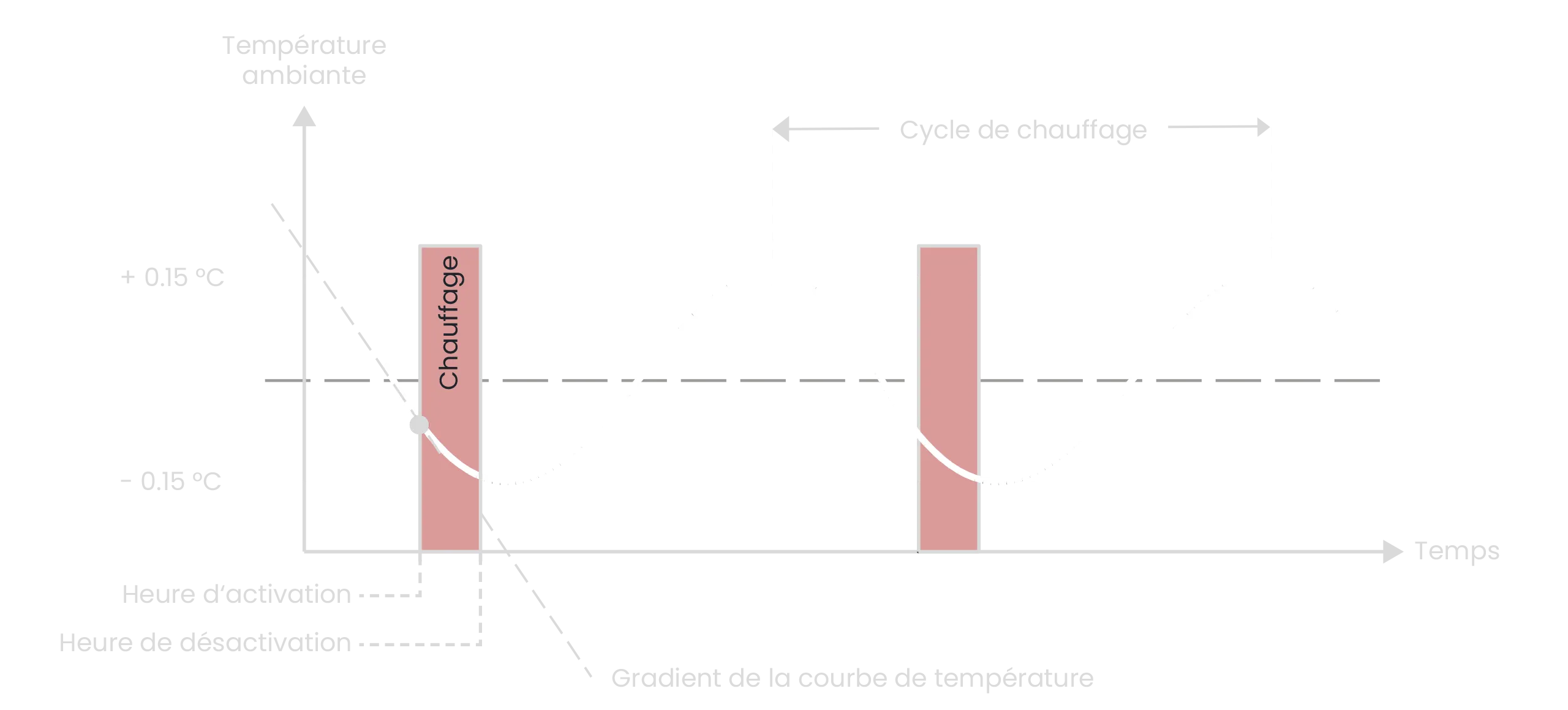

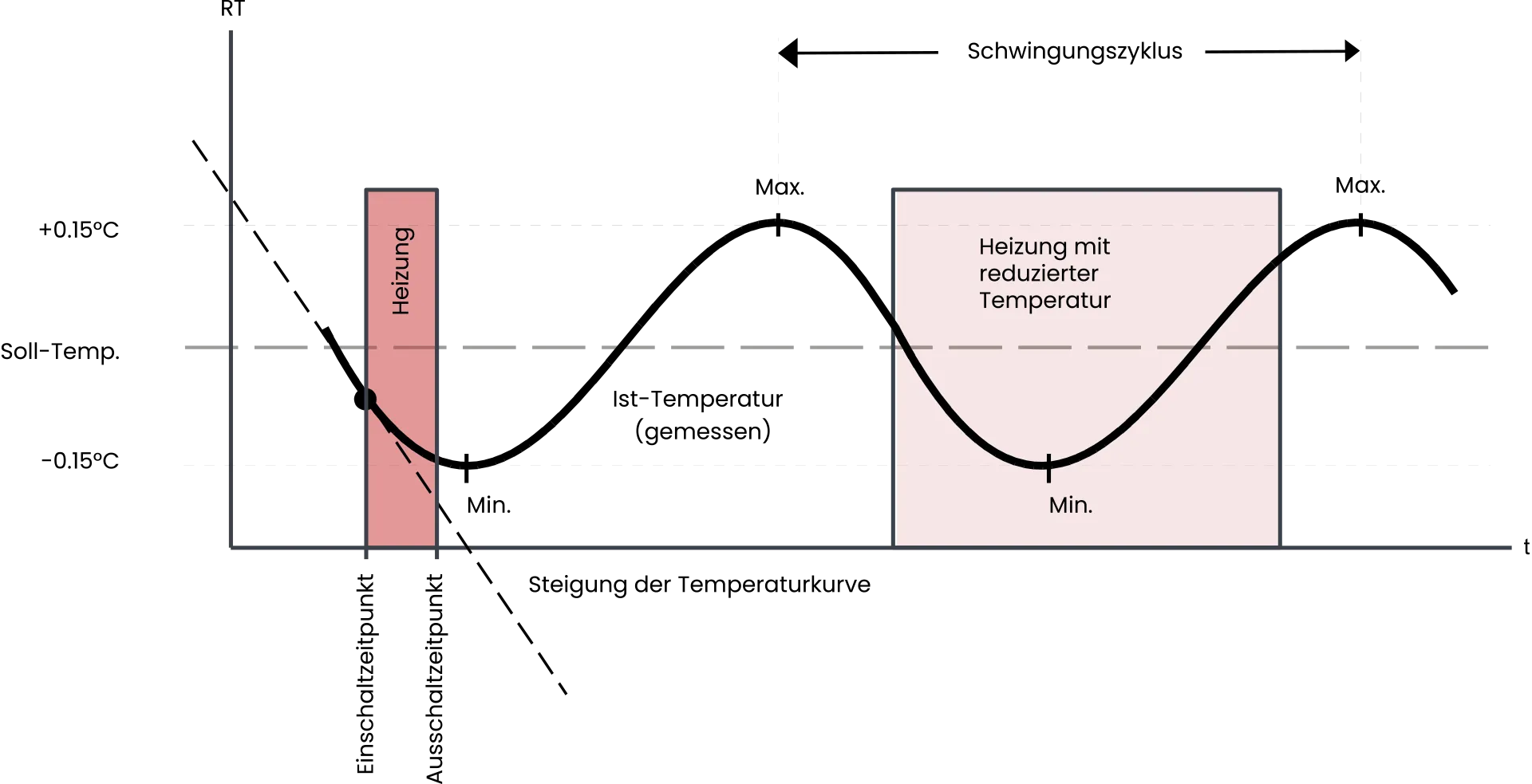

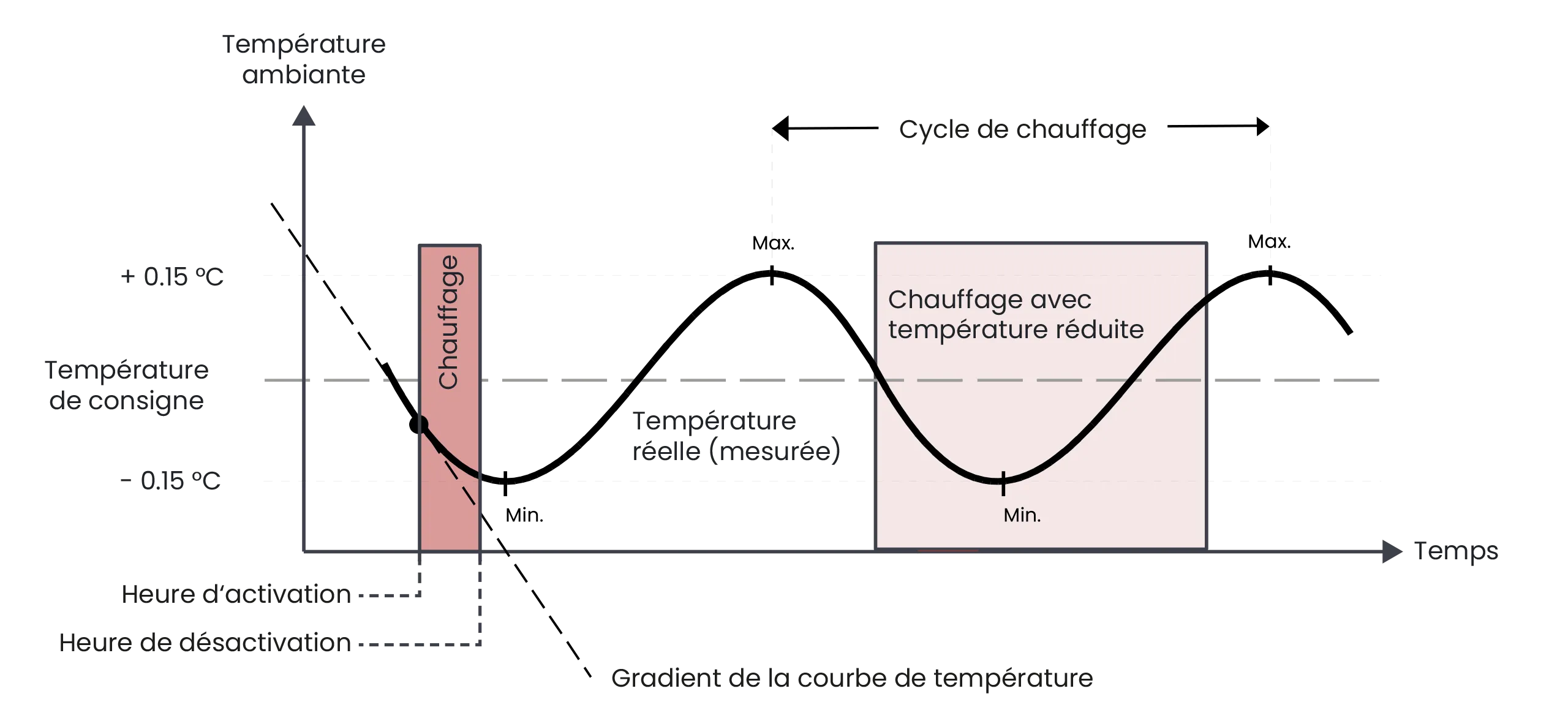

Durch Ein- und Ausschalten der Heizung entsteht eine sehr kleine kontrollierte Temperatur-Schwingung um eine Solltemperatur.

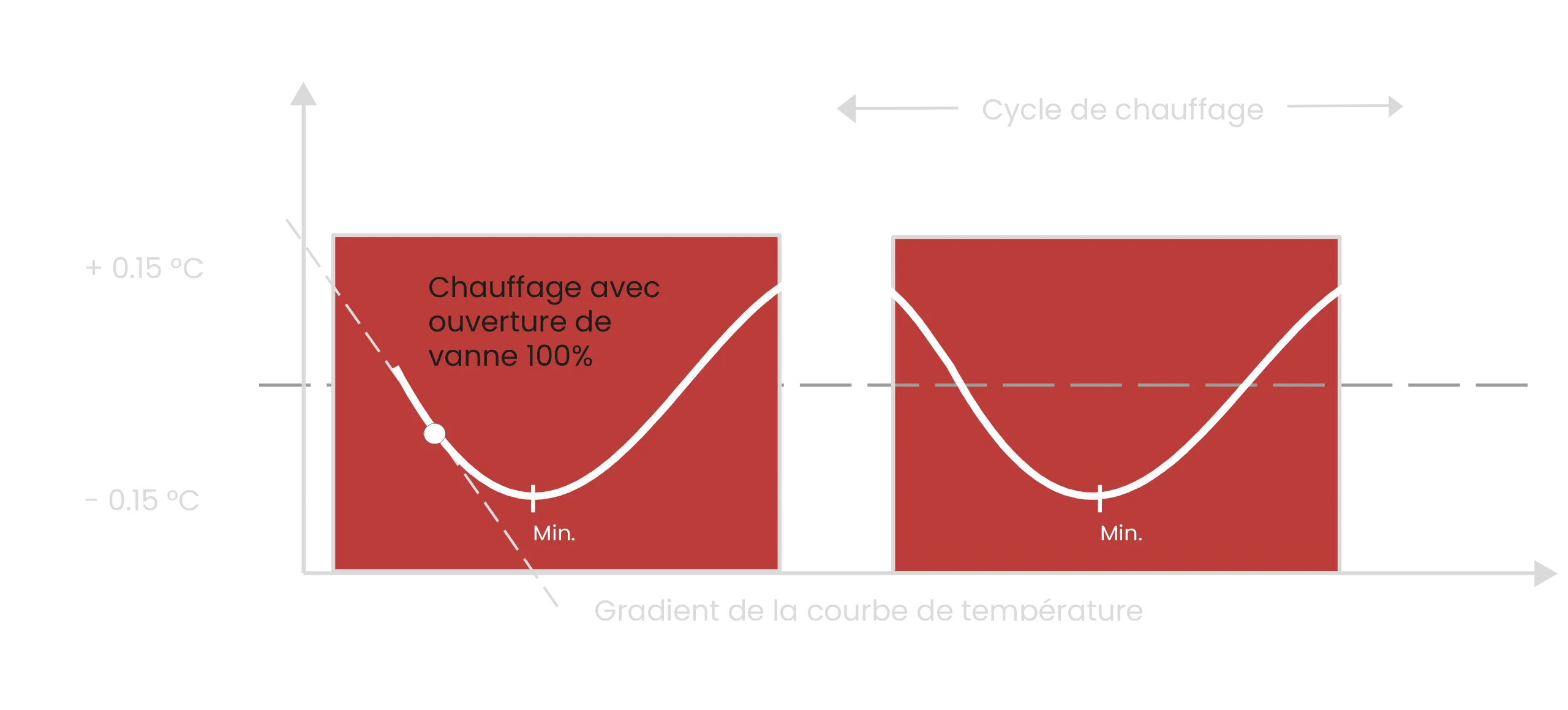

Minimum und Maximum dieser Schwingung hängen von den Zeitpunkten ab, an denen die Heizung ein- und ausgeschaltet wird. Diese Zeitpunkte lassen sich aus der Temperaturkurve bestimmen. Es gelten folgende Beziehungen:

Das Temperatur-Minimum der Schwingung hängt ab von der gemessenen Ist-Temperatur und der Steigung der Temperaturkurve im Einschaltzeitpunkt.

Wenn man die Grafik genau betrachtet, erkennt man intuitiv, dass die genannten Beziehungen richtig sind. Schaltet man die Heizung z.B. später ein oder ist die Steigung steiler, wird das Minimum tiefer liegen. Heizt man länger, wird sich das Maximum nach oben verschieben. Mathematisch in eine passende Form gebracht ergibt sich ein Gleichungssystem mit einigen Parametern. Die Lösung dieses Gleichungssystems liefert die richtigen Ein- und Ausschaltzeitpunkte für bestimmte Minima und Maxima, z.B. für +/- 0.15°C unter bzw. über der Solltemperatur.

Die Regelung startet mit Parametern, die auf allgemeinen Erfahrungswerten beruhen. Wenn die Minima oder Maxima dann nicht wie erwartet bei +/- 0.15°C liegen, werden die Parameter des Gleichungssystems entsprechend angepasst. Diese Korrektur wird nicht nur am Anfang, sondern nach jedem Schwingungszyklus durchgeführt, sodass sich die Regelung auch bei veränderten Bedingungen dauernd nachstellt. Daher hat die ‚thermozyklische‘ Regelung ihren Namen.

(Europäisches Patent Nr. 0 935 181, United States Patent No. US 65 22 954)

Température ambiante constante

Le chauffage qui s’allume ou s’éteint génère une toute petite variation de température contrôlée et une température de consigne. Les valeurs minimum et maximum de cette oscillation dépendent des moments auxquels le chauffage est allumé ou éteint. Ces moments sont déterminés par la courbe de température. Les relations suivantes sont établies : la température minimum de l’oscillation dépend de la température réelle de la pièce et de la pente de la courbe de température au moment de l’allumage.

Cela donne un système mathématique avec certains paramètres. La solution du système est fournie par les moments où le chauffage est allumé ou éteint pour certains minimum et maximum, par exemple pour +/- 0,15°C autour de la température de consigne. La régulation démarre avec les paramètres qui sont des valeurs d’expérience. Si le minimum et le maximum ne sont pas comme attendus à + /- 0,15°C, les paramètres du système mathématique sont adaptés en conséquence grâce à l’IA. Cette correction n’est pas effectuée seulement au départ lors de l’installation, mais bien après chaque cycle de chauffe, ce qui permet à la régulation de s’adapter à tout changement dans la pièce en temps réel. C’est de là que la régulation « thermocyclique » tient son nom.

(Brevet européen Nr. 0 935 181, United States Patent No. US 6522 954)

Vorlauftemperatur

Wie man aus der vorigen Grafik ersehen kann, wird dort beispielhaft nur ganz kurz geheizt, aber offensichtlich mit ausreichend hoher Temperatur, sodass die erforderliche Energie auch in dieser kurzen Zeit abgegeben werden kann. Das Verhältnis der Heizdauer zur Zeitdauer, in der nicht geheizt wird (Heizpause), ist also sehr klein.

Mit einer niedrigeren Temperatur würde sich die Heizdauer entsprechend verlängern. Das Verhältnis der Heizdauer zur Heizpause wäre dann sehr groß.

Das Verhältnis der Heizdauer zur Heizpause zeigt also an, ob die Vorlauftemperatur erniedrigt oder erhöht werden kann.

(Europäisches Patent Nr. 0 935 181, United States Patent No. US 65,22,954)

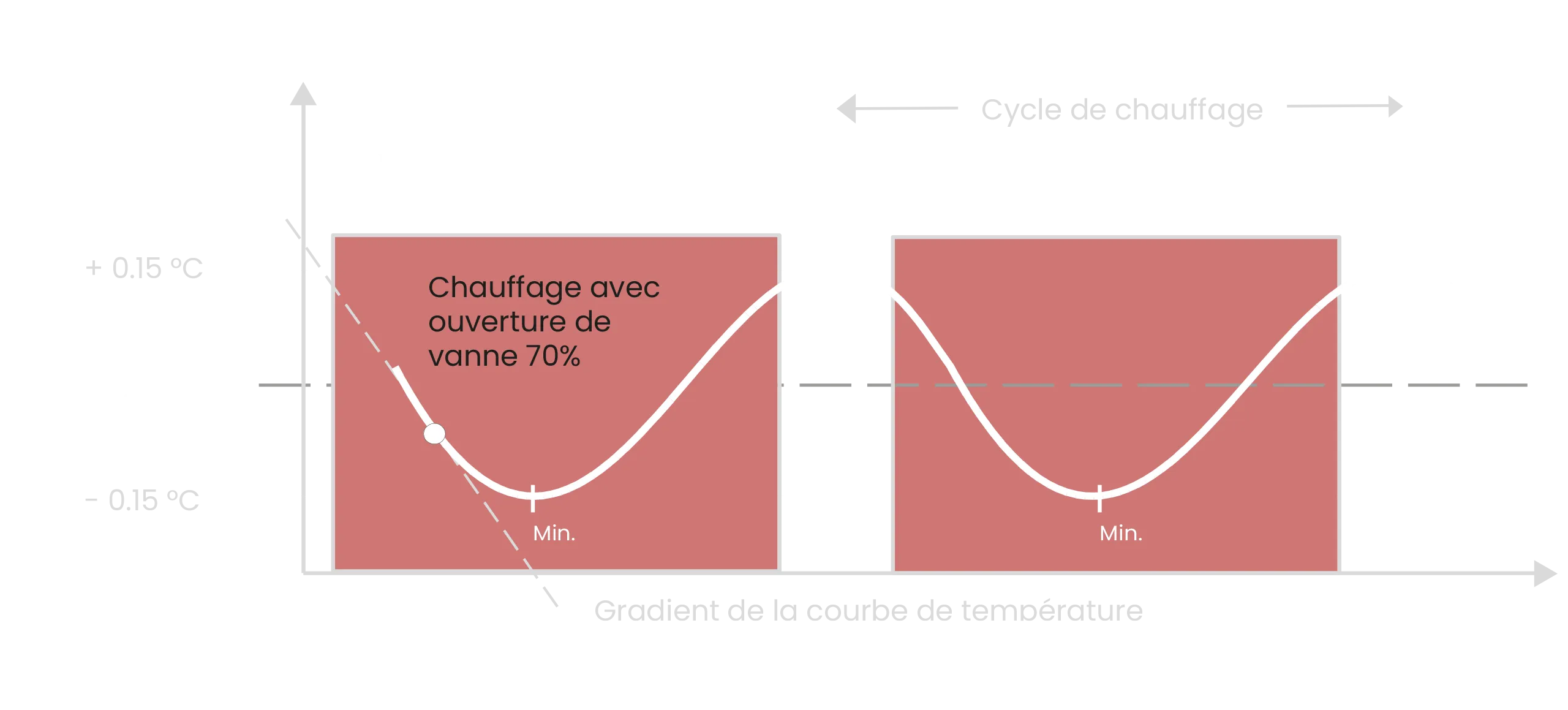

Température de départ

Comme on peut le voir sur le graphique précédent, la période de chauffe est courte mais manifestement avec une température assez élevée pour que l’énergie nécessaire puisse être délivrée en un si court laps de temps. Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d’absence de chauffe est alors très petit.

Avec une température plus basse, la durée de chauffe s’allongerait en proportion. Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d’absence de chauffe deviendrait alors très grand.

Le rapport entre la durée de chauffe et la durée d’absence de chauffe indique ainsi si on peut augmenter ou réduire la température de départ.

Sous formule mathématique, la valeur minimum de la température de départ peut être déterminée. Pour cela, la régulation va réduire la température autant que nécessaire jusqu‘à ce qu‘au moins une pièce atteigne un ratio avec lequel les oscillations ne décrochent pas. L‘adaptation se fait après chaque cycle, la régulation est dynamique et s‘adapte en permanence.

(Brevet européen No. 0 935 181, United States Patent No. US 65,22,954)

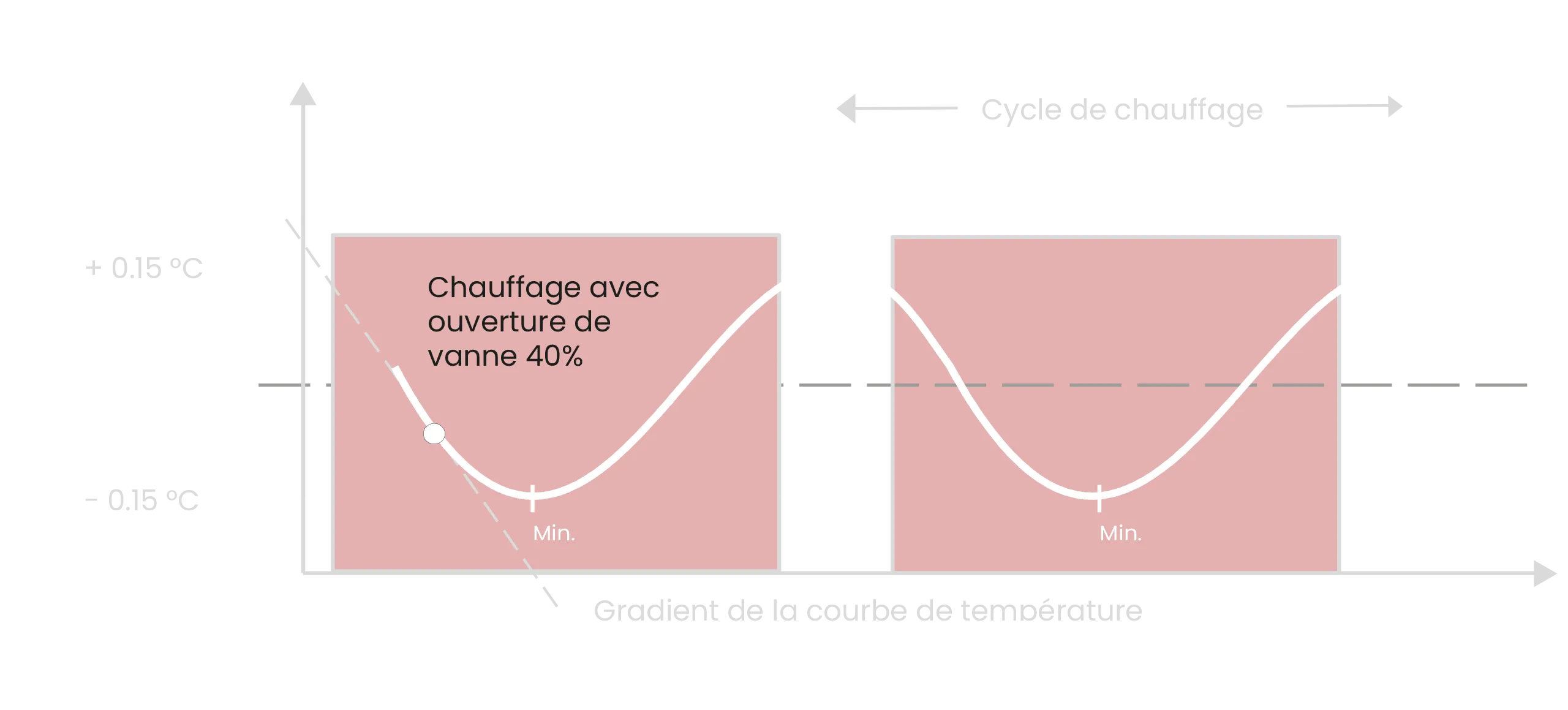

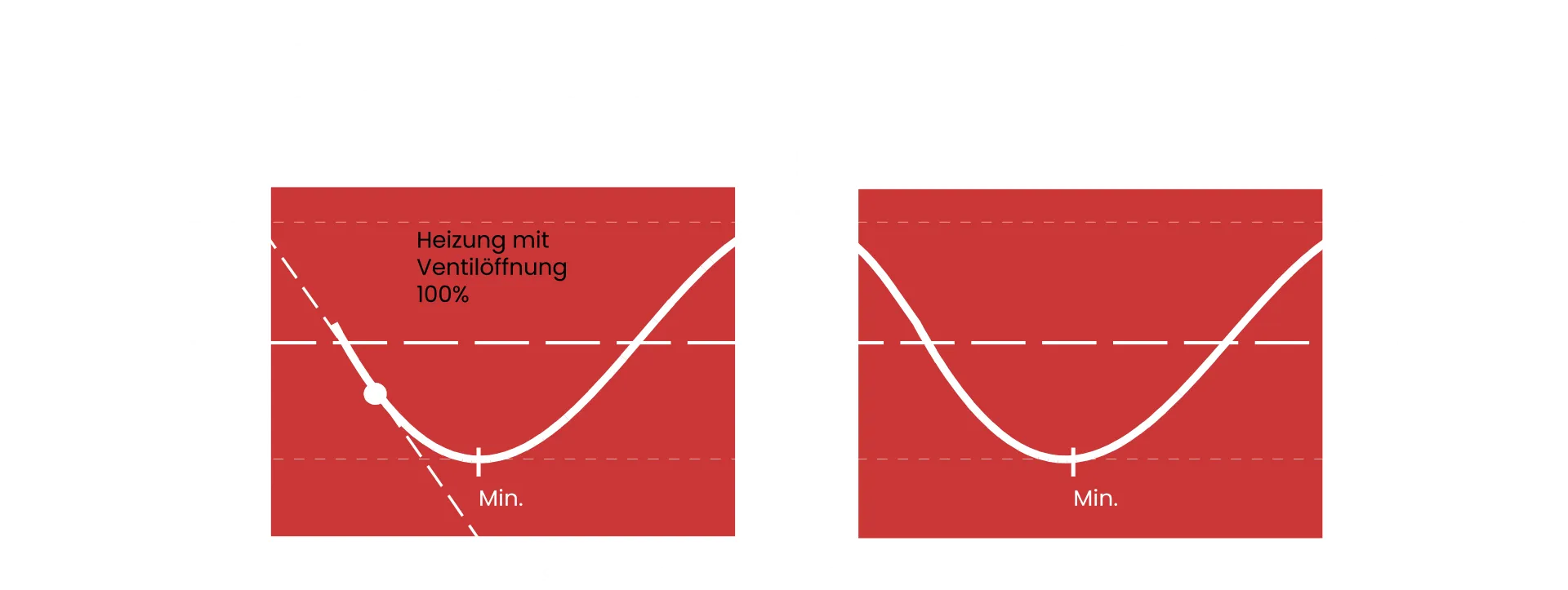

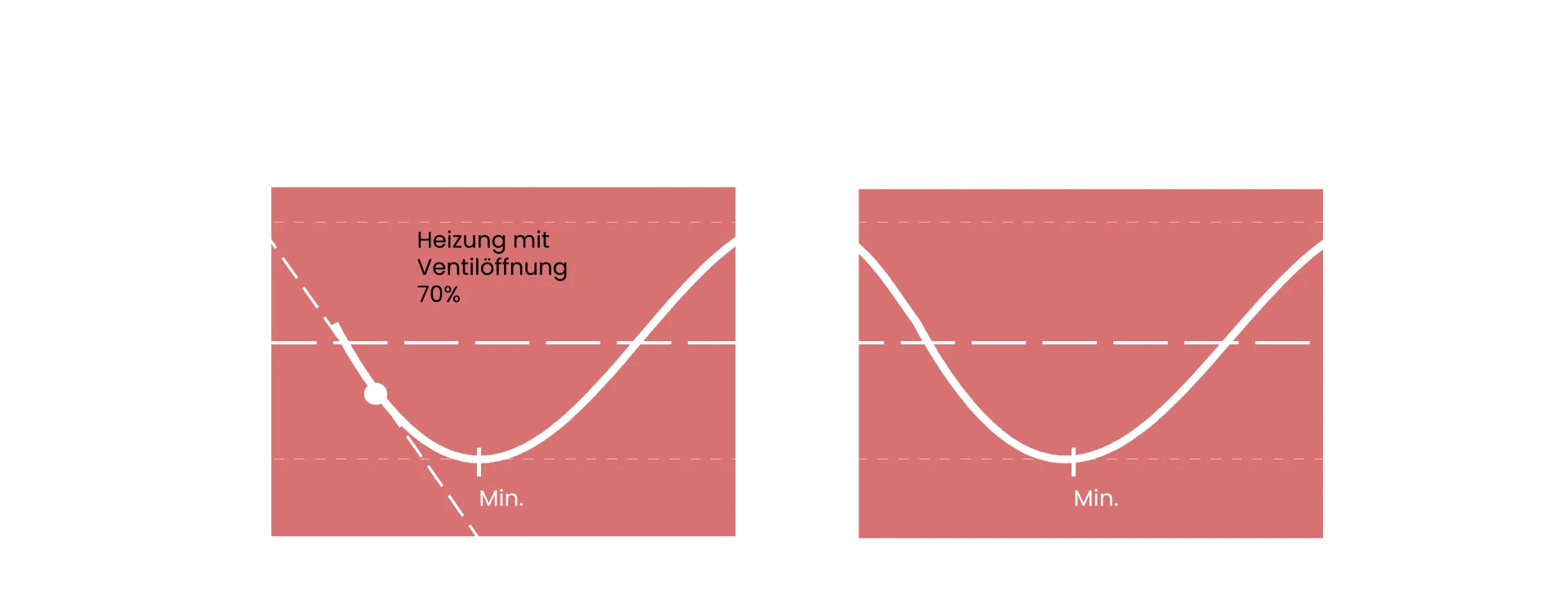

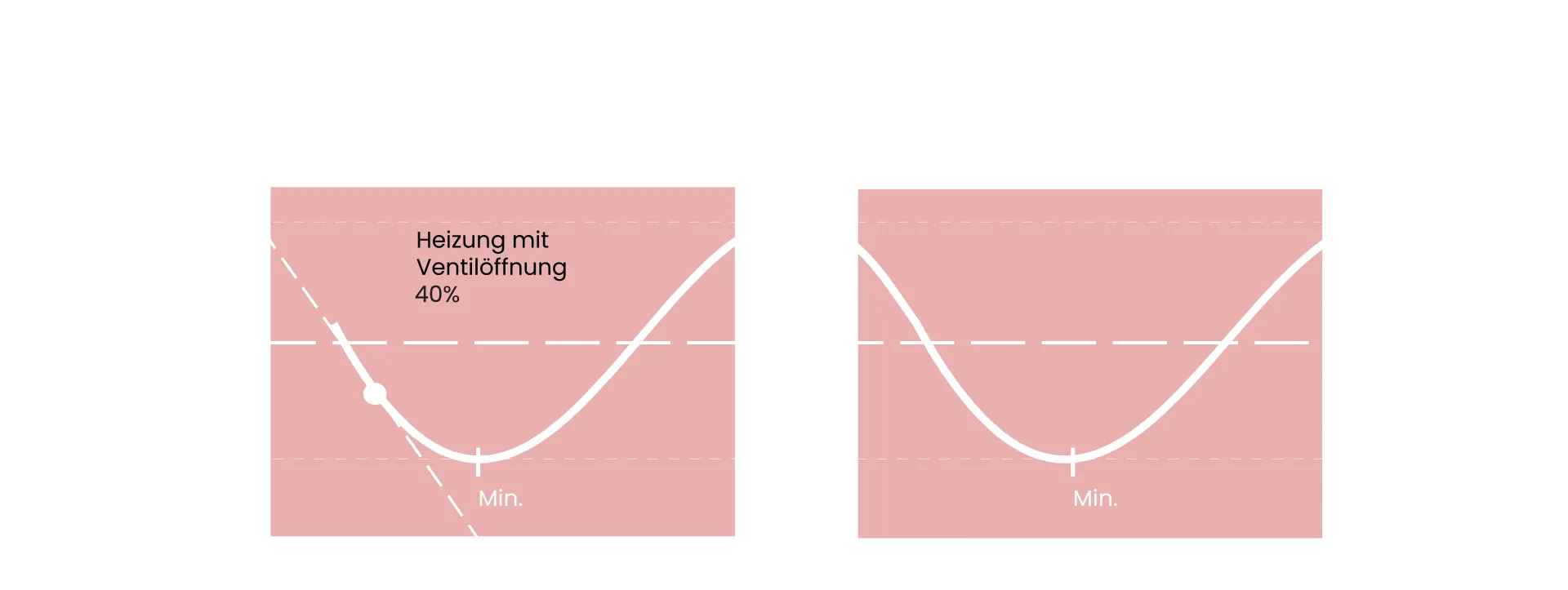

Hydraulischer Abgleich

Das Verhältnis von Heizdauer zu Heizpause lässt sich auch für einen automatischen hydraulischen Abgleich nutzen. Dazu wird zunächst in jedem Raum von der Regelung die Ventilöffnung so weit begrenzt, dass die Schwingungen noch nicht abreißen.

Dann wird die Vorlauftemperatur so angepasst, dass in mindestens einem Raum die Ventilöffnung 100 % beträgt. Diese

Anpassungen erfolgen ebenfalls nach jedem Zyklus, sodass sich die Regelung auch hier dauernd nachstellt.

(Europäisches Patent Nr. 2 354 682, United States Patent No. US 9,046,274)

Équilibrage hydraulique

Avec une régulation thermocyclique, la relation entre durée de chauffe et durée d’absence de chauffe est utilisée pour réaliser un équilibrage automatique de l’installation. Pour cela, le système limite d’abord l’ouverture de la vanne dans chaque pièce pour que les oscillations ne décrochent pas. Ensuite, la température de départ est ajustée de façon à avoir dans une pièce l’ouverture de vanne à 100%. Ces adaptations ont lieu aussi après chaque cycle de chauffe.

(Brevet européen Nr. 2 354 682, United States Patent No. US 9,046,274)